Canicule, arrêtons d’être surpris, investissons mieux !

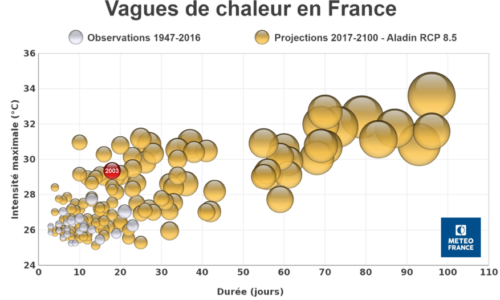

Juin 2019, la canicule qui touche la France et une partie de l’Europe occupe le devant de la scène. Nous devrions cependant être de moins en moins surpris par ce type d’événements météorologiques qui, avec le changement climatique, deviennent de plus en plus courants. Il suffit pour s’en rendre compte de jeter un œil au portail ClimatHD mis en ligne par Météo France pour diffuser les principales projections climatiques en France. Des tendances sont déjà observées et si l’on continue sur la même trajectoire d’émission de gaz à effet de serre une vague de chaleur aussi extrême en intensité mais aussi en durée que la canicule de 2003 (qui reste l’extrême de référence) sera un été normal dans la deuxième moitié du siècle. De tels événement ont des conséquences sanitaires mais aussi économiques qui se chiffrent en milliards d’euros, avec des effets sur la productivité du travail, sur la production agricole ou encore sur le secteur énergétique.

Projections Météofrance

On peut alors se demander ce que seront les futurs événements extrêmes, ceux qui pourront légitimement nous surprendre demain. Certains travaux scientifiques évoquent par exemple de nouveaux records avec des températures qui dépassent les 50°C dans plusieurs régions de France. Mais on peut surtout se demander ce que cela implique, pour des villes, des territoires, des activités économiques de connaître beaucoup plus régulièrement des vagues de chaleur comme celle que nous vivons cet été 2019. Certaines collectivités et certaines organisations se sont pleinement saisies de cette question. Lyon ou Paris font ainsi partie des bons élèves très souvent cités. Pourtant, malgré l’existence d’un Plan National d’Adaptation au Changement Climatique et l’obligation pour les intercommunalités d’intégrer l’adaptation dans leurs Plan Climat Air Énergie Territoriaux ces exemples demeurent l’exception plus que la règle. Beaucoup trop d’acteurs continuent de penser que l’on s’adaptera au fur et à mesure.

C’est là que le bât blesse, sans anticipation, il y a de fortes chances que les comportements spontanés ne soient pas les meilleures réponses. Si, on attend la prochaine alerte météo pour se préparer, le risque de prendre des décisions sous optimales est grand. Il n’y a qu’à voir les achats en dernières minutes de climatiseurs qui marquent le début de chaque épisode. De telles mesures, individuelles, de court terme ne sont que faiblement efficaces et génèrent des conséquences non désirées (on parle de maladaptation) telle qu’une très forte surconsommation d’énergie.

Ne pas suffisamment anticiper, c’est alors s’immobiliser dans des trajectoires perdantes dans un climat différent.

Des réponses plus systémiques demandent plus de temps : pour adapter l’urbanisme, végétaliser les rues, désimperméabiliser les sols, concevoir des réseaux de froids durables, aménager des lieux publics frais, créer des ombrières, etc. Le défi est alors bien d’intégrer ces considérations aux processus d’aménagement mais également à l’organisation d’un certain nombre de services essentiels : pour bien gérer la ressource en eau, pouvoir compter sur des services sanitaires bien dimensionnés, éventuellement réorganiser les temps de travail et les besoins de déplacement, etc. Quand certaines activités peuvent se permettre d’adapter leurs décisions de façon relativement agile d’autres ne peuvent se transformer que sur des temps beaucoup plus longs. Certaines évolutions ou reconversions nécessitent des investissements de long-terme (par exemple dans de nouvelles infrastructures ou équipements), de la R&D, de nouvelles compétences et des temps d’apprentissage incompressibles. Ne pas suffisamment anticiper, c’est alors s’immobiliser dans des trajectoires perdantes dans un climat différent. Nous ne pouvons par ailleurs pas ignorer qu’une adaptation subie le serait au détriment de certains acteurs particulièrement vulnérables.

Se préparer à cette situation radicalement nouvelle dans laquelle les étés que nous allons connaître ne ressemblent pas aux étés du passé doit être un objectif stratégique. Il est nécessaire de se poser systématiquement la question de la prise en compte de cette nouvelle donne dans tous les choix de développement qui sont faits : les décisions d’aménagement, le développement des filières économiques structurantes, l’investissement dans de nouveaux matériels ou de nouvelles compétences. L’enjeux est de s’assurer que collectivement, nous investissons dans des villes et des territoires qui continuent d’être agréables à vivre pour tous. La contribution à la résilience à un climat qui change doit devenir un critère de performance central des politiques urbaines, des politiques de développement économique et des politiques sociales.

En 2019-2020, I4CE va justement étudier le rôle que peuvent jouer les Institutions financières publiques dans l’adaptation des territoires français à ce type d’événements.