Planification écologique de l’agriculture : regarder par-dessus la haie

« L’agriculture c’est compliqué ». C’est ce que répondait le Ministre Christophe Béchu lors de la première étape de son tour de France de l’écologie en Bretagne fin septembre, face à un public venu comprendre l’heuristique de la planification écologique annoncée quelques jours plus tôt par le président de la République. Si le projet de loi de finances 2024 propose bien des premières mesures de planification écologique, il laisse de côté les thématiques clés de l’élevage et des habitudes alimentaires. Au-delà du budget de l’État, la planification écologique « à la française » doit mieux se coordonner avec les autres politiques nationales et européennes, et surtout avec la Politique agricole commune (PAC).

Un embryon de planification écologique dans le PLF 2024 agricole

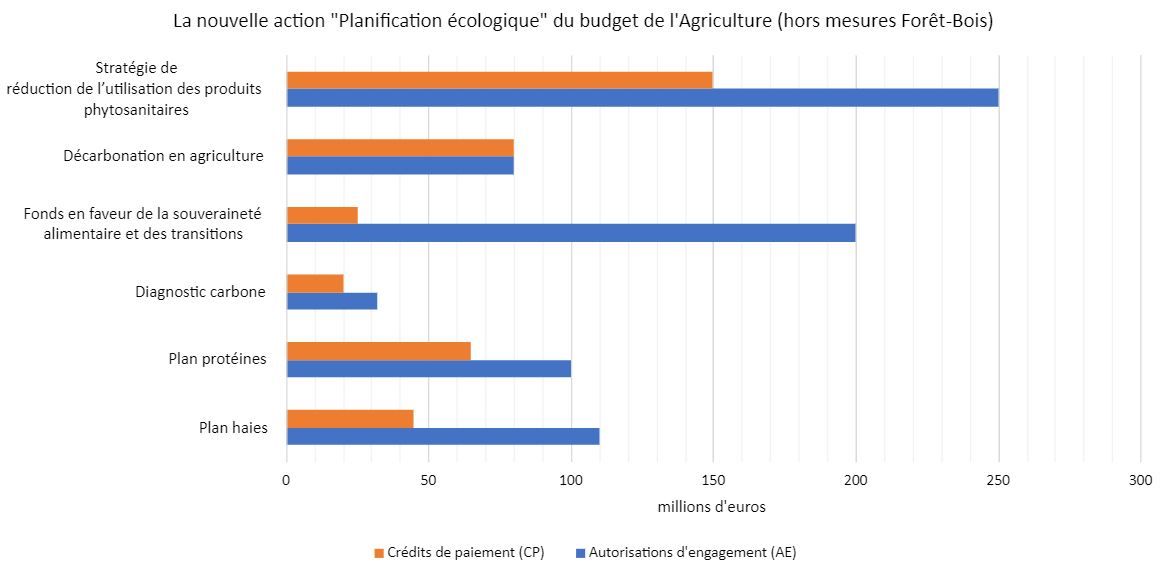

Le PLF 2024 pour le ministère de l’Agriculture rend explicite la planification écologique, avec une toute nouvelle action éponyme. Celle-ci prévoit 385 M€ pour 2024 (crédits de paiement, ou CP) sur différents volets de la transition agricole, et certaines mesures bénéficient de financements de long terme (autorisations d’engagement, ou AE) importants, comme le développement des haies (45 M€ de CP et 110 M€ d’AE), le plan protéines (65 M€ de CP et 100 M€ d’AE), le fonds en faveur de la souveraineté alimentaire et des transitions (25 M€ de CP et 200 M€ d’AE), et la stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires (150 M€ de CP et 250 M€ d’AE). Il s’agit d’une réelle avancée en comparaison de l’exercice 2023.

La mesure haie n’est pas la mieux dotée, mais certainement la plus médiatisée et la plus consensuelle à première vue. La haie recule inexorablement (perte de 23 500 km/an entre la période 2017 et 2021), malgré les replantations et une PAC censée mieux la protéger comme le rappelait un rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux – CGAAER – sorti au printemps. Le Ministre a choisi de faire de la haie le levier de la planification écologique de l’agriculture : elle contribue en effet à l’amélioration de la biodiversité, à la protection de la ressource en eau, peut fournir un complément de revenu grâce à la production de biomasse, et permet de stocker du carbone.

Mais des mesures en deçà des objectifs de planification du SGPE

S’il faut saluer cette réhabilitation du sujet dans les politiques publiques nationales, il faut aussi pouvoir regarder « par-dessus la haie » pour donner de l’ambition à la trajectoire de planification agroécologique. Or force est de constater que les mesures proposées dans le PLF 2024 ne semblent pas à la hauteur des premiers éléments de planification écologique présentés par le Secrétariat général à la planification écologique – SGPE – en juillet dernier. Celui-ci prévoyait un partage de l’effort de décarbonation depuis la production agricole jusqu’aux modes de consommation alimentaire.

Le PLF 2024 y répond en partie avec ses mesures haies, plan protéines, diagnostic carbone (20 M€ de CP et 32 M€ d’AE) et décarbonation de l’agriculture (80 M€ de CP et d’AE). Il y répond également en prévoyant la réduction progressive de l’exonération de taxe sur le gazole à usage agricole, mais les compensations fiscales prévues ne sont pas spécifiquement fléchées au profit de la décarbonation des engins agricoles. Certaines mesures restent encore floues et mériteraient d’être détaillées, comme le fonds en faveur de la souveraineté alimentaire et des transitions. Enfin, on ne retrouve pas dans le PLF l’amélioration du stockage de carbone dans les sols par des pratiques agroécologiques, ni surtout, la diminution des émissions de l’élevage et de la consommation de produits animaux. Deux éléments pourtant cruciaux pour l’atteinte des objectifs climat du secteur agricole.

Pourquoi l’élevage et la consommation alimentaire semblent avoir été écartés de la planification écologique dans sa version PLF 2024 ? Car ces deux sujets sont hautement inflammables, comme en témoignent les crispations provoquées par le dernier rapport de la Cour des comptes dans le milieu de l’élevage et d’une grande partie de la classe politique. À en juger par les dernières allocutions du ministre de l’Agriculture au salon de l’élevage, le choix serait d’enrayer le déclin de l’élevage avant de l’embarquer dans la transition écologique.

Reconquérir une souveraineté alimentaire sur les protéines suppose de confronter l’accompagnement de la baisse tendancielle des cheptels à la nécessaire évolution des régimes alimentaires. Aujourd’hui ce qui détériore la souveraineté de l’élevage en France, c’est le résultat d’une production en baisse, une consommation stable et des importations en hausse. Le sens de la transition est ici de planifier pour cesser de subir.

Mieux aligner et coordonner la planification écologique avec le PLOA, la SNANC et le PSN

D’une certaine manière, la planification agricole continue d’esquiver des enjeux lourds pour la décarbonation et le financement de la transition écologique. Le Pacte et la loi d’orientation agricole (PLOA) ainsi que la Stratégie nationale alimentation nutrition climat (SNANC) devraient être l’occasion de clarifier le cap, notamment sur l’avenir et de l’élevage et du contenu de nos assiettes. Espérons que les débats parlementaires leur donnent cette portée.

Le Plan stratégique national de la PAC en France – le PSN pour les initiés – dispose déjà d’une programmation financière pluriannuelle 2023-2027 de plus de 45 Mds €, soit plus de 8 Mds € chaque année. Près du tiers peut être pleinement mobilisé dans l’accompagnement de la décarbonation et de la transition agroécologique en compléments des budgets nationaux. Cela requiert des efforts supplémentaires d’alignement, d’articulation et de coordination pour viser une intervention publique efficace et optimale en direction des agriculteurs, des consommateurs, des filières et des territoires.