La partie immergée mais essentielle des dépenses d’adaptation

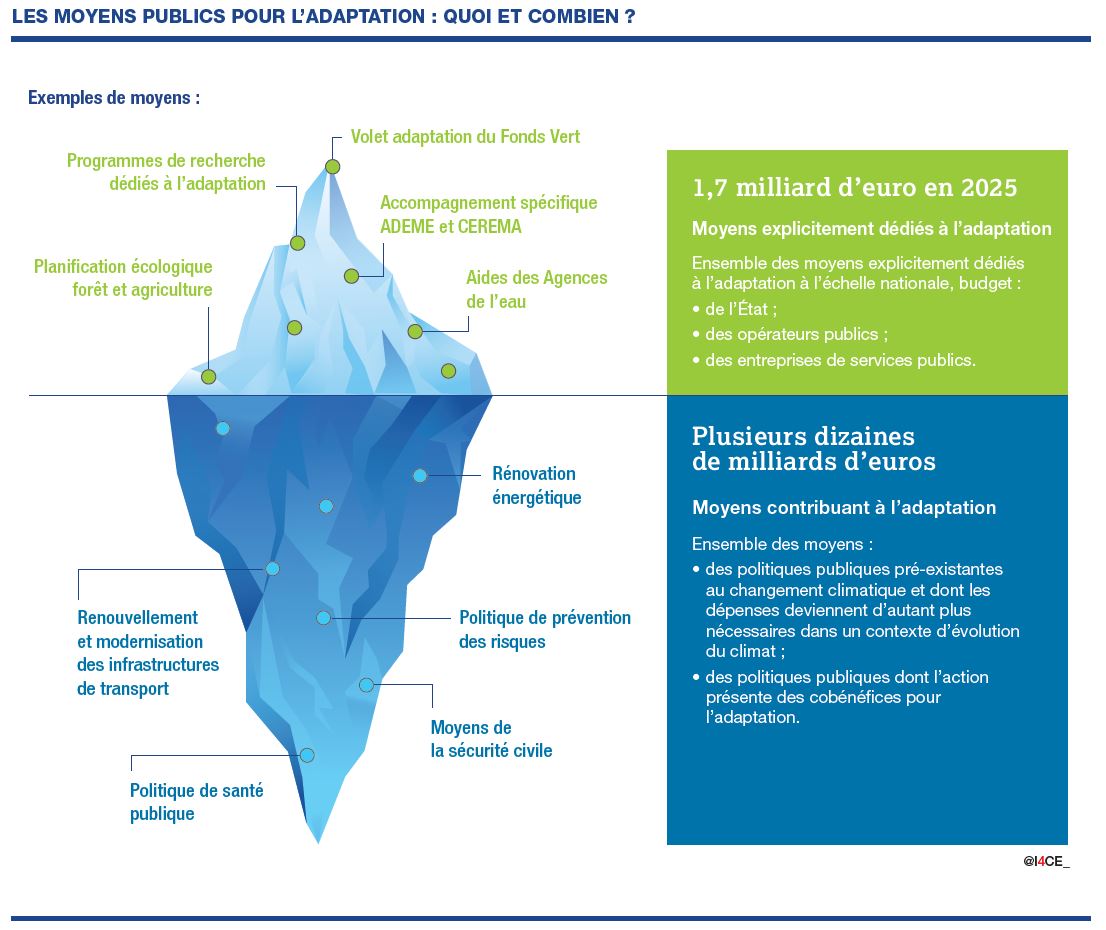

Fonds Vert, Fonds Barnier, Agences de l’eau… notre dernière publication recense au niveau national 1,7 milliard d’euros de dépenses publiques directement dédiées à l’adaptation au changement climatique de la France en 2025. Mais s’arrêter là, c’est ne voir que la partie émergée de l’iceberg de l’adaptation. En réalité bien plus de dépenses contribuent significativement à cet objectif sans que cela ne soit toujours visible. Ces dépenses, au moins aussi essentielles, méritent d’être suivies de près en particulier lors des débats budgétaires et dans le contexte actuel.

Quand il a été question des moyens qui devront accompagner la mise en œuvre du troisième Plan national d’adaptation au changement climatique, c’est principalement la part adaptation du Fonds Vert, la hausse du célèbre Fonds Barnier pour la prévention des risques naturels et les moyens de la politique de l’eau qui ont été au centre de l’attention et des discours. C’est encore ces lignes qui, lorsque l’on s’intéresse à l’adaptation, vont être au cœur des discussions lors de la présentation du prochain budget : les 250 millions d’euros de la part adaptation du Fonds Vert sont-ils toujours là ? Le Fonds Barnier est-il maintenu à 300 millions d’euros ? Quel plafond de recettes est posé imposé aux Agences de l’eau ? Comment évoluent les moyens des opérateurs de la Mission Adaptation ?

Il est vrai que, mis bout à bout, ces dispositifs constituent une enveloppe significative – que nous évaluons à 1,7 milliard d’euros en 2025 – directement dédiée à la mise en œuvre d’actions d’adaptation aux impacts du changement climatique : de végétalisation des villes, de rénovations de cours d’écoles, de mise en œuvre de mesures de prévention des inondations, de renaturation de rivières ou de sécurisation des captages d’eau potable. Leur devenir est donc essentiel et à surveiller de près.

Mais s’arrêter là, c’est ne voir que la partie émergée de l’iceberg de l’adaptation quand la part la plus importante des moyens qui font une différence se situe sous la surface. Ce ne sont alors plus un, ni même deux ou trois milliards d’euros que nous identifions mais plusieurs dizaines de milliards dépensés chaque année qui ont des co–bénéfices aujourd’hui avérés, quoi que souvent non explicités, en matière d’adaptation. On peut notamment citer :

- 1. Les moyens dédiés à l’anticipation des risques naturels, à la gestion des évènements climatiques quand ils surviennent et à la prise en charge des dommages. Les moyens de la sécurité civile, nationaux avec par exemple la flotte aérienne de bombardiers d’eau mais aussi locaux avec les quelques 256 000 sapeurs-pompiers sur le terrain, sont par exemple une dimension incontournable de la réponse aux risques climatiques. Les moyens de ces politiques (5,9 mds€/an pour cet exemple de la sécurité civile), déjà vitaux dans un monde sans changement climatique, le sont encore plus dans une France qui se réchauffe, avec une saison des feux plus longue, qui concerne plus de départements et des incendies plus violents.

- 2. Les programmes d’investissements existants qui poursuivent des objectifs qui n’ont a priori pas directement à voir avec l’adaptation mais augmentent mécaniquement la robustesse de l’économie quand ils sont bien pensés et bien conduits. C’est-à-dire quand la conception des équipements nouvellement construits ou rénovés tient compte des conditions climatiques futures. Rénover des bâtiments publics (3 mds€ en 2024 pour les bâtiments publics locaux) ou des logements (15 mds€ en 2024 tous acteurs confondus) tenant bien compte du confort d’été, moderniser des infrastructures de transport (4,2 mds€ en 2024) en rehaussant les marges de sécurité face aux inondations, réhabiliter des quartiers entiers (900 M€/an pour le renouvellement urbain) en désimperméabilisant les sols et en plantant des arbres… ce sont autant de coups gagnants pour l’adaptation. Il y a quelques années nous doutions fortement que le sujet soit bien embarqué. Il ne l’est pas encore systématiquement. Les exceptions restent nombreuses, tout comme les opportunités de faire mieux). Mais on peut raisonnablement affirmer que beaucoup de ces investissements ont aujourd’hui un bénéfice net en matière d’adaptation : des infrastructures modernisées, des bâtiments rénovés ou des quartiers conçus selon les standards les plus récents sont en effet mieux préparés aux aléas climatiques que des réseaux vieillissants, des passoires thermiques ou des tissus urbains dégradés.

- 3. Strate la plus profonde et donc la moins visible, l’ensemble des dépenses dans ce qui constitue les fondamentaux de la résilience de toute société : ses filets de solidarité sociaux, ses infrastructures critiques, son système de santé. Ces dispositifs amortissent les pertes de revenus, sécurisent l’accès aux soins, soutiennent les populations les plus vulnérables et évitent que les catastrophes n’aggravent brutalement les inégalités et se transforment en crises durables, aux conséquences humaines et économiques importantes. Les sciences sociales sont formelles, renforcer ces systèmes c’est accroître nos capacités à faire face à la variabilité et aux extrêmes du climat, les mettre sous tension c’est au contraire affaiblir nos capacités collectives d’adaptation.

Une conséquence de ce constat est que le suivi des moyens consacrés à l’adaptation ne peut se limiter aux seuls dispositifs dédiés, mais doit porter sur l’ensemble des budgets qui y contribuent. S’il est indispensable de suivre la part spécifiquement fléchée du Fonds Vert, il faut également suivre l’évolution de l’ensemble de ce fonds et, plus largement, les marges de manœuvre dont disposent les collectivités pour rénover leur parc de bâtiments ; on peut suivre les moyens dédiés à la végétalisation mais observer l’avenir des programmes comme ceux de l’ANRU est aussi indispensable car ils représentent une occasion majeure de transformer les espaces urbains où vivent les populations les plus exposées ; suivre les moyens engagés en matière de prévention des risques ou de sécurité civile est aussi nécessaire car ce sont bien l’ensemble de ces moyens -et pas uniquement ceux annoncés récemment à la suite d’évènements climatiques- qui participent très directement à l’adaptation et à la résilience.

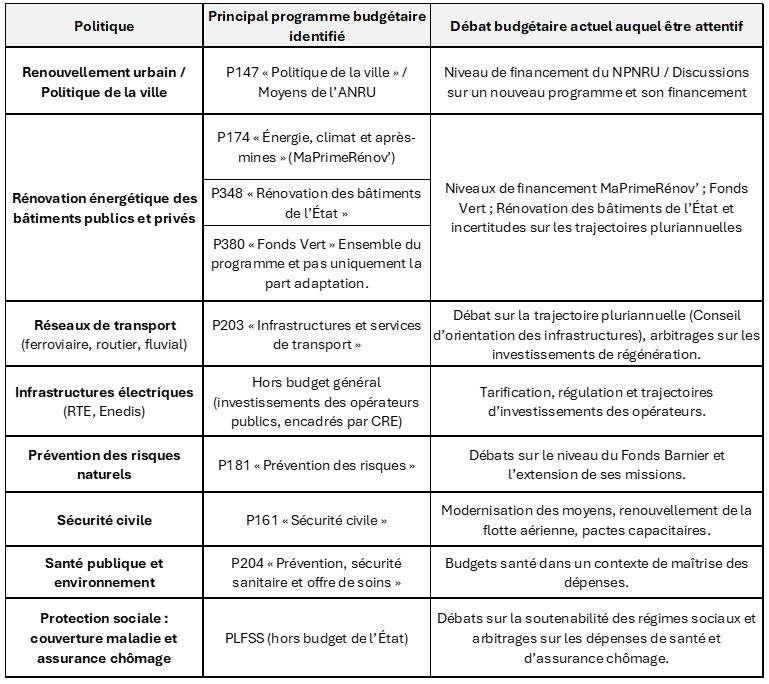

Ainsi, le budget de l’adaptation ne peut en aucun cas se réduire à celui du PNACC ou même du ministère de l’Ecologie. Il est aussi à regarder au ministère de l’Intérieur, à celui de la Ville, de l’Agriculture, de la Santé… il est à pister dans les efforts et les priorités de nombreux opérateurs publics et entreprises de services publics. En premier lieu, lors des débats budgétaires à venir :