Adapter la France à + 4°C: moyens, besoins, financements

Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux d’I4CE engagés depuis plusieurs années sur la qualification et la quantification des besoins et des moyens pour l’adaptation en France. Elle propose une vision d’ensemble de ce que l’on peut dire à date sur ces aspects, basée sur le suivi et l’analyse d’une quinzaine de domaines d’action publique concernés par le changement climatique. Des éléments techniques détaillés, disponibles en annexe, offrent un appui pour approfondir ce rapport.

Une dynamique d’adaptation en nette progression ces dernières années mais fragilisée en 2025

Depuis 2020, nous observons une montée en puissance des moyens dédiés à l’adaptation dans tous les domaines d’action publique concernés par le changement climatique. En particulier, la période 2020-2024 a constitué un réel moment d’appropriation des enjeux et de montée en charge des moyens nationaux. À ce jour, nous n’identifions plus d’angle mort évident, même si les montants ou le périmètre couvert restent limités pour certains domaines.

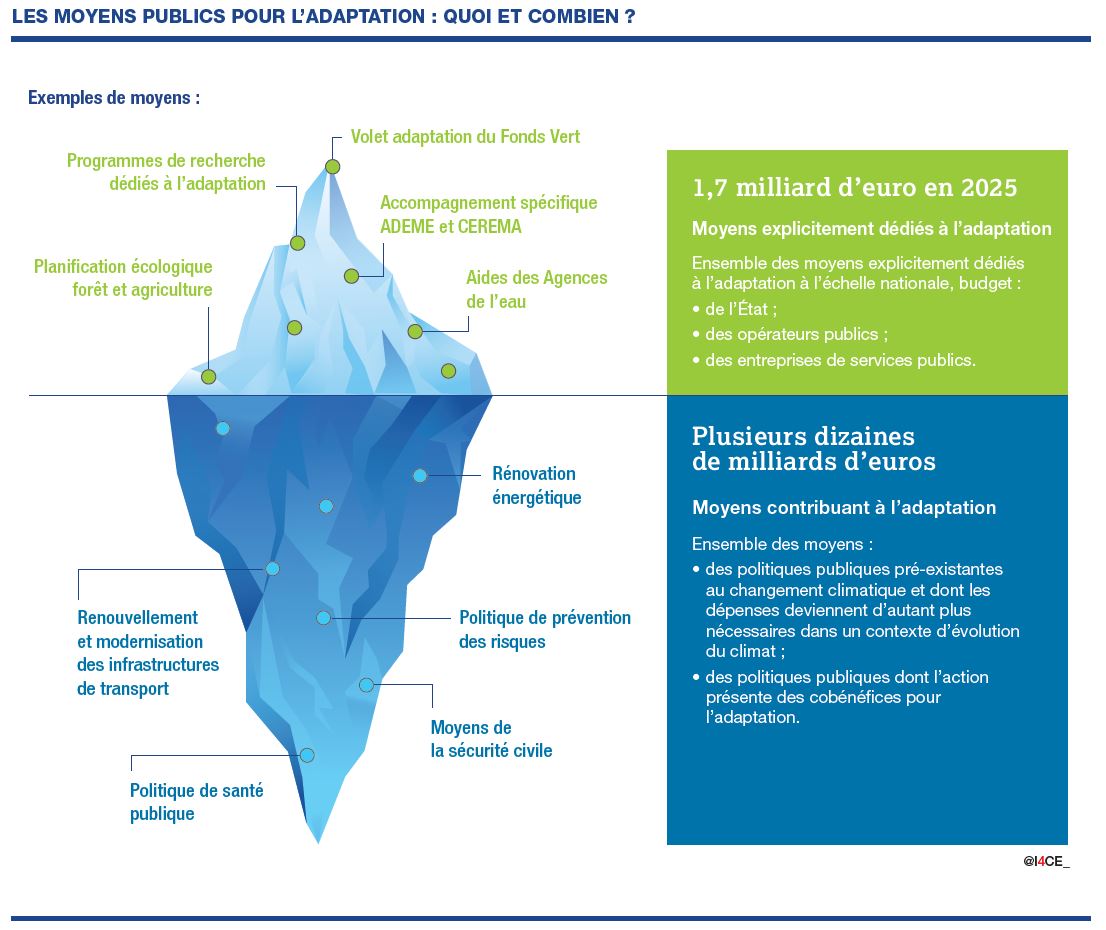

Cette dynamique nous permet de recenser 1,7 milliard d’euros explicitement dédiés à l’adaptation en 2025, sous forme de crédits budgétaires nationaux et de moyens mobilisés par les opérateurs publics, les institutions financiers publiques et les entreprises de service public. Il s’agit principalement d’enveloppes créées ou rehaussées pour la mise en œuvre de mesures d’adaptation via les Agences de l’eau et divers dispositifs comme le Fonds Vert, le Fonds Barnier ou encore les appels à projets France 2030. Il s’agit également de moyens dédiés au soutien à la recherche et l’innovation ainsi qu’aux démarches d’adaptation via des capacités d’ingénierie et d’animation.

Plus largement, l’ensemble des politiques publiques et des programmes d’investissement concernés intègrent de mieux en mieux le changement climatique. Ce constat nous conduit à considérer qu’aujourd’hui plusieurs dizaines de milliards d’euros de dépenses qui, sans être explicitement dédiées, contribuent significativement à l’adaptation. Il s’agit en particulier :

- des investissements dans la transition avec des co-bénéfices avérés pour l’adaptation comme ceux consentis pour la modernisation des infrastructures, la rénovation énergétique des bâtiments ou le renouvellement forestier.

- des moyens des politiques qui, par nature, permettent de gérer les risques climatiques comme la prévention des inondations, la sécurité civile ou encore les politique de santé-environnement.

Si ces co-bénéfices sont de plus en plus recherchés, le cas des bâtiments publics (écoles, gares) ou des logements en surchauffe à chaque épisode caniculaire malgré des travaux récents montre que des progrès sont nécessaires pour mieux prendre en compte l’adaptation et réduire les vulnérabilités.

En période de débat budgétaire, suivre les dizaines de milliards d’euros de moyens contribuant à l’adaptation (et pas seulement les milliards dédiés à l’adaptation) est particulièrement important car leur

évolution, généralement décidée sur la base d’autres enjeux que l’adaptation, a des implications directes sur cette dernière.

La situation est plus contrastée pour les moyens humains des opérateurs publics qui contribuent à l’adaptation. Nous identifions à ce jour une douzaine d’opérateurs clés – comme l’ADEME, le CEREMA, Météo France, l’ONF – pour l’animation, l’accompagnement, l’ingénierie et la mise en oeuvre de l’adaptation. Suivre les effectifs de ces opérateurs donne une indication des marges qu’ils possèdent pour maintenir et développer de nouvelles compétences et missions nécessaires dans un contexte de changement climatique. Or, malgré une légère hausse des effectifs en 2024, la tendance de long terme reste marquée par une baisse importante depuis 2015, touchant notamment l’ONF (-1 218 ETP), Météo France (-584 ETP), les Agences de l’eau et l’IGN (‑198 ETP chacun).

Si la période 2020-2024 a effectivement été celle d’une réelle prise en charge du sujet, la période plus récente fait peser d’importantes incertitudes sur la suite de la dynamique. Qu’il s’agisse des budgets spécifiquement dédiés à l’adaptation – comme le Fonds Vert, certains dispositifs de France 2030 – ou plus largement des crédits des missions de l’État concernées par le changement climatique, 2025 marque la fin de la dynamique de montée en charge observée ces dernières années. Certaines enveloppes connaissent déjà des réductions notables, notamment dans les secteurs de la forêt et de l’agriculture.

Jusqu’à présent, des moyens principalement engagés dans une logique de rattrapage et largement orientés vers le maintien des modèles existants

L’analyse des moyens actuellement engagés pour l’adaptation montre que peu de ces moyens ont été mis en œuvre par anticipation. La plupart du temps, un épisode climatique agit comme déclencheur de la décision budgétaire : les canicules réinterrogent les moyens des politiques de santé publique ou de production énergétique ; les feux ceux de la sécurité civile. Des moyens sont alors débloqués, dans un premier temps dans une logique de remise à niveau face aux évolutions déjà constatées du climat. Néanmoins, ce rattrapage s’accompagne régulièrement de travaux prospectifs qui, à ce stade, se traduisent peu en plans d’actions et budgets dédiés.

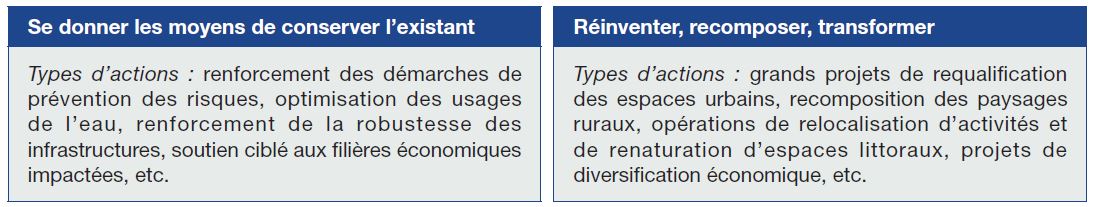

Les efforts d’adaptation actuels restent par ailleurs largement orientés vers le maintien des modèles – agricoles, économiques, touristiques – existants. Ce constat compréhensible -s’adapter pour ne pas avoir à changer ses plans- souligne néanmoins un écart entre des discours qui valorisent des transformations nécessaires et la réalité des actions d’adaptation soutenues.

Un socle de besoins incontournables quelles que soient les options choisies pour s’adapter

En complément des moyens déjà mobilisés, nous identifions un socle de besoins additionnels correspondant aux mesures à prendre peu importe la vision de l’adaptation que l’on défend. Il s’agit de :

1. Renforcer les moyens en matière d’accompagnement et d’ingénierie. Mieux se préparer requiert de l’expertise, pour disposer des éléments – études de vulnérabilité, données techniques – nécessaires à

la prise de décisions éclairées mais aussi pour offrir un accompagnement solide, notamment aux acteurs locaux/aux collectivités. L’expertise publique (de Météo France, du CEREMA, de l’ADEME, de l’ONF…) existe, elle est le fruit d’année d’investissements dans la recherche et l’expérimentation, le défi est à présent de parcourir les derniers kilomètres nécessaires pour la mettre à disposition de tous ceux qui en ont le plus besoin :

- Réaliser l’ensemble des études identifiées dans le PNACC3.

- Consolider le pilotage et l’animation des politiques d’adaptation au niveau national – 6,4 M€/an

- Renforcer l’offre d’ingénierie publique – Mission Adaptation – 4 M€/an

2. Systématiser le réflexe adaptation dans les flux d’investissement, pour à la fois d’arrêter d’investir dans des infrastructures, des bâtiments ou des équipements inadaptés au changement climatique et profiter des investissements déjà prévus pour renforcer le niveau d’adaptation de l’économie française à moindre coût.

3. Se préparer à réagir mieux. Face à des effets du changement climatique que nous n’avons pas su éviter et compte-tenu du faible niveau d’anticipation observé jusqu’ici, une hausse des moyens dédiés à la prévention et à la gestion des épisodes de crise d’origine climatique est incontournable. Quel que soit le positionnement des prochains gouvernements, des prochains élus locaux, il faudra faire face à des phénomènes climatiques plus longs, plus intenses et plus précoces. Investir maintenant à la hauteur des nouveaux risques dans les capacités de réponse (flotte de bombardiers d’eau suffisante et en état opérationnel, capacités de pompage, stocks de crise…), le système d’alerte et la préparation aux crises (dispositifs de veille, planification de crise, exercices), mais aussi dans la robustesse des systèmes de prise en charge des dommages est un impératif de sécurité des populations et de résilience de l’économie. Ne pas le faire reviendrait à se condamner à subir, à devoir faire des arbitrages

impossibles sur les secours à déployer et les aides d’urgence à accorder.

Des choix à faire, des programmes politiques pour l’adaptation à bâtir

Au-delà de ce socle de besoins incontournables, à même de rassembler les sensibilités politique, s’adapter à l’évolution du climat suppose des choix structurants, qui définissent les objectifs d’adaptation que l’on se donne et le chemin à prendre pour les atteindre. Définir ce que l’on souhaite conserver (une activité économique, une filière, des bâtiments, un niveau de service) ou ce que l’on accepte de transformer est avant tout une question politique.

Vouloir maintenir les modèles économiques existants, selon la tendance actuelle, peut être une option défendable et constituer un objectif d’adaptation dans certains cas. Il faut alors le faire de façon explicite, en intégrant dans la réflexion les limites ou les conditions de viabilité des modèles actuels : ex. d’une production agricole irriguée ; d’une activité touristique hivernale ; d’un niveau de service pour les infrastructures énergétique ou de transport. Il faut également s’en donner les moyens : maintenir le modèle public d’assurance suppose d’investir fortement dans la prévention ; maintenir un

accès à l’eau nécessite des investissements pour mieux (et moins) utiliser la ressource ; maintenir le niveau de service des infrastructures de transport suppose d’importants investissements dans leur renouvellement et leur modernisation.

Inversement, maintenir coûte que coûte l’existant ne sera pas toujours possible ou souhaitable. Dans ces cas-là, des actions de recomposition des espaces, de réinvention des filières et de transformation des territoires peuvent être envisagées et expérimentées. Ces visions politiques alternatives peuvent être motivées par leurs bénéfices intrinsèques (un modèle d’agriculture agroécologique et moins productif peut-être plus vertueux pour la biodiversité et le climat par exemple) mais aussi pour des raisons économiques et de bonne utilisation de l’argent public (par exemple lorsque, face à l’érosion, les dépenses croissantes en rechargement de sable ou en renforcement des digues finissent par peser durablement sur les ressources locales).

Ces options renvoient à des visions politiques de l’adaptation qui doivent être discutées comme telles. À ce jour, elles restent ouvertes dans la plupart des domaines étudiés. Les différentes postures de réponse face au changement climatique induisent des actions et des besoins très différents. Pour éclairer et structurer ce débat nos travaux mettent à disposition des briques de coût, pour instruire et enrichir les discussions avec des éléments chiffrés.

À l’occasion des échéances électorales nationale ou locale à venir, il sera indispensable pour les acteurs d’objectiver leurs choix en matière d’adaptation afin de bâtir des stratégies cohérentes, traduisant leur vision de l’enjeu. Les différentes briques de coûts présentées dans cette étude constituent à cet égard une base sur laquelle s’appuyer.

La question du « qui va payer ? » émergente mais déjà cruciale

Ces dernières années, les discussions sur les modalités de prise en charge et la répartition des coûts de l’adaptation se sont développées. Elles émergent dans un contexte où certains mécanismes historiques – comme ceux finançant la prévention des risques, la sécurité civile ou encore la politique de l’eau – révèlent déjà leurs limites à mesure que les besoins augmentent. Néanmoins, peu d’arbitrages structurants ont été rendus à ce jour sur la question du financement de l’adaptation.

Les débats restent pour l’instant menés de manière fragmentée, chaque acteur avançant pour chaque domaine ses propres propositions et pistes de financement. Pris ensemble, ces échanges laissent toutefois apparaître des lignes communes :

La contribution directe des usagers pour financer les besoins d’adaptation des services concernés par le changement climatique revient régulièrement dans les discussions, par exemple via les tarifs de l’eau, de l’électricité ou des transports. Si cette logique de financement par les usagers présente l’avantage d’être lisible, la capacité des acteurs privés à absorber ces hausses, encore mal objectivées, interroge leur acceptabilité sociale.

La question de la solidarité s’impose également au cœur des débats sur le financement de l’adaptation. Entre les territoires, des mécanismes de péréquation sont discutés afin que les collectivités moins exposées ou fiscalement mieux dotées soutiennent celles déjà affectées ou moins bien dotées, par exemple en matière de risque d’inondation, de feux de forêt ou de baisse d’enneigement.

En particulier, considérant que l’adaptation relève de l’intérêt général, le recours à la solidarité nationale est de plus en plus évoqué. Il prolonge la logique historique de la prise en charge par l’ensemble des Français des conséquences des évènements climatiques, dont l’exemple le plus typique est le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Cette solidarité est désormais revendiquée pour financer aussi des mesures de réduction des vulnérabilités par un nombre croissant de territoires, chacun se percevant comme particulièrement à risque et donc légitime pour en bénéficier : territoires littoraux, de montagne, méditerranéens. Cette approche pose néanmoins la question de son équité et de sa soutenabilité à long terme.

Il n’existe pas, à ce jour, de vision globale par les pouvoirs publics de l’enjeu du financement de l’adaptation à l’échelle nationale. Structurer cette approche devient désormais un exercice nécessaire afin de :

- mieux connaître les pistes identifiées, leurs avantages et leurs limites ;

- mettre en cohérence les discussions ouvertes dans des secteurs différents qui parfois visent les mêmes dispositifs

- de financement sans articulation ni concertation préalable ;

- hiérarchiser les priorités et tracer les contours de la solidarité nationale en matière d’adaptation.