Anticiper les effets d’un réchauffement de +4°C : quels coûts de l’adaptation ?

Évaluer les implications économiques des politiques climatiques est essentiel pour piloter l’action publique. D’importants progrès ont été faits sur l’évaluation des coûts de l’atténuation avec notamment la publication en 2023 du rapport sur les incidences économiques de l’action pour le climat. Mais comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport public annuel 2024, les questions restent beaucoup plus émergentes pour l’adaptation. Nos travaux récents nous permettent néanmoins de dégager 5 premières conclusions sur ce sujet :

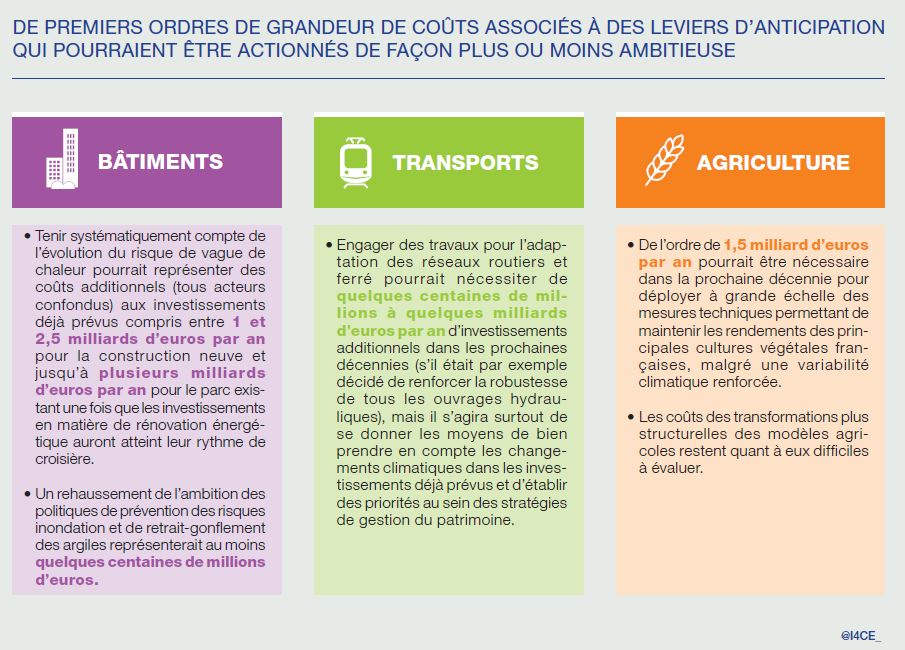

1 – Des éléments de chiffrage mais pas de coût unique de l’adaptation en France. Nous avons pu réunir des premiers éléments de chiffrage de ces coûts pour trois secteurs importants : le bâtiment, les infrastructures de transport terrestre et les productions agricoles végétales. Ils sont présentés en détails au fil des sections thématiques de ce document. Ce tableau composite, plus ou moins mature selon les domaines d’action, permet de voir émerger de premiers ordres de grandeurs des montants en jeu pour l’ensemble des acteurs de l’économie. En revanche il ne faut pas en déduire trop vite un coût unique de l’adaptation en France. S’il est difficile d’estimer un tel coût c’est parce que celui dépend à la fois du niveau de réchauffement que l’on souhaite considérer (et beaucoup des analyses restent encore à conduire pour quantifier l’ampleur des vulnérabilités pour chaque niveau de réchauffement) et de la manière dont on choisit collectivement de se préparer (et beaucoup de ces choix restent à faire, les visions stratégiques de l’adaptation restent à définir). Chercher à rendre une route insubmersible peut par exemple nécessiter plusieurs millions d’euros de travaux lors qu’organiser des fermetures temporaires de la circulation lors d’épisodes de crue demande d’accepter un moindre niveau de service, mais est aussi moins couteux.

2 – Sans politique d’adaptation plus ambitieuse, les réactions spontanées qui sont observées se révèlent souvent les plus coûteuses pour les finances publiques et représentent déjà plusieurs milliards d’euros par an. Il s’agit du coût de la prise en charge publique de dommages, des coûts des réparations des infrastructures essentielles ou encore d’aides de crise. Si réagir et réparer peut parfois paraître plus simple qu’anticiper et abordable à court terme, il est important de garder en tête que sans adaptation structurelle, ces dépenses subies ne vont cesser d’augmenter et perdre leur caractère exceptionnel. Par ailleurs, aux coûts directs s’ajoutent des conséquences socio-économiques élargies (impacts sur le système de santé, la productivité du travail, l’efficacité des réseaux de transport, la balance commerciale, etc.) qui pèsent sur toute l’économie et renforcent les inégalités territoriales et sociales.

3 – Des options d’anticipation sont bien identifiées et pourraient être mieux déployées. Il s’agit par exemple de privilégier des modes de construction sobres et des choix architecturaux adaptés pour des bâtiments confortables l’été même sans climatisation ; de renforcer certains ouvrages ou d’organiser autrement la maintenance pour améliorer la robustesse et la résilience des infrastructures ; d’ajuster certaines pratiques culturales ou de généraliser des mesures agroécologiques pour limiter l’effet de la variabilité climatique sur les productions agricoles. Ces options peuvent parfois être mises en œuvre avec des coûts limités – notamment en intégrant l’adaptation dans les cahiers des charges des investissements déjà prévus. Parfois elles représentent un surcoût voire demanderont la mobilisation de moyens dédiés additionnels. On commence tout juste à avoir un ordre de grandeur des coûts associés à différents leviers d’anticipation qui pourraient être actionnés de façon plus ou moins ambitieuse. Les coûts de certaines formes d’adaptation plus transformationnelles sont en revanche difficiles à isoler.

4 – Parmi les options d’anticipation, certaines produisent suffisamment de cobénéfices économiques pour être intrinsèquement rentables mais ce n’est pas le cas de toutes. Ce constat invite à ouvrir un débat sur l’internalisation du risque climatique dans les modèles économiques et la prise en charge des coûts de l’adaptation. L’importance des impacts socio-économiques justifie souvent une intervention publique proactive mais qui peut prendre différentes formes ; la prise en charge directe de certaines dépenses d’adaptation n’étant qu’une option possible parmi d’autres.

5 – Dans tous les cas, pour s’assurer de la meilleure efficacité et distribution possible des dépenses, l’adaptation doit être intégrée aux démarches existantes de planification. Le défi est de toujours prendre en compte le bon niveau de réchauffement aux bons moments dans les dans les cycles de décision et d’investissements manière à ne plus uniquement subir les impacts du changement climatique sans pour autant surinvestir dans des mesures d’adaptation très couteuses qui ne seraient in fine jamais justifiées économiquement. Cela requiert une mise en œuvre séquencée de l’adaptation qui tienne compte de la durée de vie des investissements et de la réversibilité des décisions ainsi qu’une répartition visible et stable des responsabilités, de façon à clarifier les incitations à agir des différents acteurs de l’économie.